第19世纪中下叶,正是犹太复国主义思潮从酝酿到成熟之际,那么,当时巴勒斯坦地区的统治者奥斯曼帝国政府对于犹太人的归回移民潮和定居巴勒斯坦的态度又是怎么样的呢?我们有必要在此花点笔墨做一点简要的介绍。

1839年,年轻且充满改革精神的奥斯曼帝国苏丹阿卜杜勒·马吉德一世(Abdulmecid I)登基,随即启动一系列旨在使帝国现代化的变革。他通过调整法律体系,逐步废除对宗教少数群体的歧视,推行公开公平的审判制度、监狱制度,个人可以拥有私产,个人自由信仰宗教,等等,使奥斯曼帝国逐步向西方国家靠拢。在克里米亚战争战胜俄罗斯后,他将这些改革进一步系统化,进行所谓的“仁政改革”(Tanzimat),并在1856年2月18日颁布了《改革法令》(Reform Edict),明确赋予帝国内所有公民平等的法律地位,确立宗教自由,开放传教活动,使各宗教信仰得以并存而不受压制,让信徒皆能自由实践其信仰;赋予所有成年男性完整而充分的公民权,使其在法律面前一视同仁,不因身份或背景有所区隔;确保所有人无论出身背景,都能在军队、公务员体系及教育领域享有平等机会,使人才得以各展所长,百花齐放;废除宗教法庭对世俗事务的裁决权,仅在婚姻与离婚等特定领域保留其有限职能,以防宗教权力越界侵扰民事秩序;宗教机构须接受政府监管,以维护社会稳定,防止权力滥用;与此同时,建立一支职责分明、秉公执法的警察部队,肩负起保护所有公民安全的重任,使社会安定,百姓得以安居乐业。

改革法令的另一项重要变革是允许非公民合法购置奥斯曼帝国的土地,这为犹太人在巴勒斯坦地区建立住房和农业定居点创造了契机。正是借着这个新法令的实施,前面已介绍过的摩西·蒙蒂菲奥里和阿道夫·克雷米厄等犹太领袖迅速地抓住了这个千载难逢的机会,他们在巴勒斯坦购置土地,开展农业和住房项目。犹太人之所以能在巴基斯坦购得了许多产业,这并非偶然,而是奥斯曼帝国的改革政策带来的直接影响。苏丹对此持积极态度,他认为吸引犹太移民不仅有助于开发土地,也能促进奥斯曼帝国的经济繁荣,因此鼓励犹太人移居帝国的不同地区,包括巴勒斯坦。阿卜杜勒·马吉德一世是一位现代化意识强烈的统治者,既希望整合帝国内部各族群,也渴望加强与西方国家的经济联系。然而,他在1861年去世后,帝国内部爆发了复杂的权力斗争,最终由其子阿卜杜勒·哈米德二世(Abdulhamid II)继位,而这位新苏丹在治国理念上与父亲大相径庭。

阿卜杜勒·哈米德二世最初对犹太移民持开放态度,但随着俄罗斯帝国在巴尔干半岛的干涉日益加深,他开始对外来势力保持高度警惕,担忧犹太复国主义组织可能在巴勒斯坦地区建立类似的影响力。1876年,他颁布了《奥斯曼帝国宪法》,确立了君主立宪制政体。到了1881年11月,他下令继续欢迎犹太移民进入奥斯曼帝国,但明确规定他们只能前往巴勒斯坦之外的地区。然而,这一禁令在执行上存在诸多困难,部分原因是它并未正式颁布成法律,我们之所以知晓这一政策,仅仅是因为几年后“锡安之爱”组织的成员曾就此事向奥斯曼政府进行咨询。更重要的是,奥斯曼帝国在行政区划上并未设立一个单独的“巴勒斯坦”地区,帝国的“巴勒斯坦”是一个没有明确定义的模糊地理概念,人们在口语中所称的“巴勒斯坦”(或希伯来语中的“以色列地”Eretz Yisrael)实际上被划分在大马士革、贝鲁特与耶路撒冷穆塔萨里法特(Mutasarrifate of Jerusalem)等不同的行政区域之内。因此,即便政府试图封锁犹太人移民巴勒斯坦的定居活动,也难以在行政层面彻底执行,因为这一地区缺乏统一的管理机制。

1839年,年轻且充满改革精神的奥斯曼帝国苏丹阿卜杜勒·马吉德一世(Abdulmecid I)登基,随即启动一系列旨在使帝国现代化的变革。他通过调整法律体系,逐步废除对宗教少数群体的歧视,推行公开公平的审判制度、监狱制度,个人可以拥有私产,个人自由信仰宗教,等等,使奥斯曼帝国逐步向西方国家靠拢。在克里米亚战争战胜俄罗斯后,他将这些改革进一步系统化,进行所谓的“仁政改革”(Tanzimat),并在1856年2月18日颁布了《改革法令》(Reform Edict),明确赋予帝国内所有公民平等的法律地位,确立宗教自由,开放传教活动,使各宗教信仰得以并存而不受压制,让信徒皆能自由实践其信仰;赋予所有成年男性完整而充分的公民权,使其在法律面前一视同仁,不因身份或背景有所区隔;确保所有人无论出身背景,都能在军队、公务员体系及教育领域享有平等机会,使人才得以各展所长,百花齐放;废除宗教法庭对世俗事务的裁决权,仅在婚姻与离婚等特定领域保留其有限职能,以防宗教权力越界侵扰民事秩序;宗教机构须接受政府监管,以维护社会稳定,防止权力滥用;与此同时,建立一支职责分明、秉公执法的警察部队,肩负起保护所有公民安全的重任,使社会安定,百姓得以安居乐业。

改革法令的另一项重要变革是允许非公民合法购置奥斯曼帝国的土地,这为犹太人在巴勒斯坦地区建立住房和农业定居点创造了契机。正是借着这个新法令的实施,前面已介绍过的摩西·蒙蒂菲奥里和阿道夫·克雷米厄等犹太领袖迅速地抓住了这个千载难逢的机会,他们在巴勒斯坦购置土地,开展农业和住房项目。犹太人之所以能在巴基斯坦购得了许多产业,这并非偶然,而是奥斯曼帝国的改革政策带来的直接影响。苏丹对此持积极态度,他认为吸引犹太移民不仅有助于开发土地,也能促进奥斯曼帝国的经济繁荣,因此鼓励犹太人移居帝国的不同地区,包括巴勒斯坦。阿卜杜勒·马吉德一世是一位现代化意识强烈的统治者,既希望整合帝国内部各族群,也渴望加强与西方国家的经济联系。然而,他在1861年去世后,帝国内部爆发了复杂的权力斗争,最终由其子阿卜杜勒·哈米德二世(Abdulhamid II)继位,而这位新苏丹在治国理念上与父亲大相径庭。

阿卜杜勒·哈米德二世最初对犹太移民持开放态度,但随着俄罗斯帝国在巴尔干半岛的干涉日益加深,他开始对外来势力保持高度警惕,担忧犹太复国主义组织可能在巴勒斯坦地区建立类似的影响力。1876年,他颁布了《奥斯曼帝国宪法》,确立了君主立宪制政体。到了1881年11月,他下令继续欢迎犹太移民进入奥斯曼帝国,但明确规定他们只能前往巴勒斯坦之外的地区。然而,这一禁令在执行上存在诸多困难,部分原因是它并未正式颁布成法律,我们之所以知晓这一政策,仅仅是因为几年后“锡安之爱”组织的成员曾就此事向奥斯曼政府进行咨询。更重要的是,奥斯曼帝国在行政区划上并未设立一个单独的“巴勒斯坦”地区,帝国的“巴勒斯坦”是一个没有明确定义的模糊地理概念,人们在口语中所称的“巴勒斯坦”(或希伯来语中的“以色列地”Eretz Yisrael)实际上被划分在大马士革、贝鲁特与耶路撒冷穆塔萨里法特(Mutasarrifate of Jerusalem)等不同的行政区域之内。因此,即便政府试图封锁犹太人移民巴勒斯坦的定居活动,也难以在行政层面彻底执行,因为这一地区缺乏统一的管理机制。

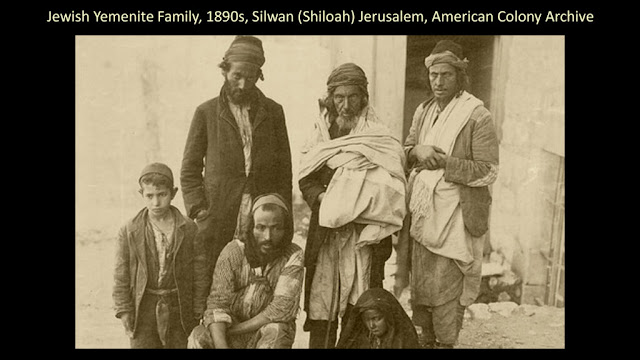

这张照片是1890年代的一家来自也门的犹太人家庭,拍摄地是耶路撒冷希罗亚,美国殖民地档案馆收藏。来自网络。

局势也很快变得动荡不安,甚至可以说有些失控。1890-1891年间,饥荒的爆发,再加上莫斯科对犹太人的大规模驱逐,导致大量犹太人被迫背井离乡,掀起了前所未有的外流潮。尽管大多数流亡者选择前往英国或美国,但奥斯曼帝国治下的巴勒斯坦同样无法幸免于这股移民浪潮。此时,许多历史学者将这一时期称为“恐慌性阿利亚”(Panic Aliyah),这一称谓并非夸张,因为犹太人陷入恐慌,苏丹忧心忡忡,甚至连俄国沙皇亚历山大三世也深感不安。

亚历山大三世虽然长期推行反犹政策,并积极鼓励犹太人移民,以减少境内的少数民族,但他同样警惕巴勒斯坦日益增长的犹太人口可能会威胁俄国在该地区的战略利益。同时,耶路撒冷穆塔萨里法特终止了长期以来禁止向犹太人出售政府土地的政策,这一转变引发了一场前所未有的土地投机狂潮。大批贫困的犹太新移民借贷巨款,购置土地,然而,他们的财力根本无法支撑如此庞大的债务,最终只能眼睁睁看着自己辛苦买下的土地被夺回。

与此同时,土地价格飞涨,甚至部分阿拉伯地主也开始囤积空置土地,伺机高价转卖给犹太买家,期望借此牟取暴利。然而,这种市场泡沫的最终结局不言而喻,当价格上涨到大多数人难以承受的程度,需求骤然下降,市场随即崩盘。大量投机者破产,犹太移民的定居计划被迫中断,整个局势陷入混乱。

就在这一关键时刻,列奥·平斯克与世长辞,这一变故更使本已松散的犹太复国主义运动陷入领导真空。尽管1884年卡托维兹会议之后,“犹太复国主义”已逐渐从一个理念演变为实际的社会倡议,但它仍然缺乏清晰的目标和系统的组织架构。这一运动主要由知识分子、诗人和哲学家主导,他们在思想上虽富有激情,但缺乏统一的行动方向。如果说此前犹太复国主义运动还有一位公认的领袖,那便是个性极为强势的平斯克。然而,随着他的去世,运动内部的主要声音反倒成为了它自身最严厉的批评者。令人讽刺的是,几乎没有哪个犹太复国主义者对自己的身份认同产生过如此深刻的矛盾,而这一矛盾也使得运动在此时陷入了前所未有的迷茫之中。

然而,犹太复国主义运动很快迎来了又一位特立独行的、极有影响的思想家。

没有评论:

发表评论